近日,曾在《绯闻女孩》中饰演乔治娜的演员米歇尔·崔切伯格因糖尿病并发症去世,年仅39岁。这位在荧幕上光彩照人的明星,生前最后发布的照片已显露出病态消瘦。法医报告显示,长期糖尿病引发的多系统衰竭是直接死因。这起悲剧再次警示我们:糖尿病并发症的致命威胁,远比想象中更接近普通人。

根据2024年《糖尿病并发症疾病研究白皮书》调研显示,糖尿病患者中出现并发症症状的比例达61.7%。预计2030年,糖尿病并发症患者数将超1亿人。据悉,糖尿病并发症高达100多种,是患者致残、致死的主要原因。

哪些糖尿病并发症会危及生命?

糖尿病并发症根据发病机制和病程可分为急性与慢性两大类。若病情发展至严重阶段,不仅会导致身体残疾,更可能直接威胁生命。其中,急性并发症尤为凶险,主要包括以下三种:酮症酸中毒、高渗高血糖综合征、乳酸性酸中毒。

酮症酸中毒

当体内胰岛素严重缺乏时,脂肪分解加速产生大量酮体,引发代谢性酸中毒。患者刚开始会出现乏力、口渴、多尿、恶心、呕吐、嗜睡等症状,呼吸中可以闻到烂苹果味。酮症酸中毒发病很快,最快发病不超过一天患者就会昏迷,需要尽快送往医院进行抢救,不然可能会危及生命。

2、高渗高血糖综合征

常见于老年2型糖尿病患者,血糖急剧升高至极高水平(常超过33.3mmol/L),导致血浆渗透压显著升高,引发严重脱水、意识障碍、昏迷等。该病症起病隐匿但进展迅速,死亡率极高,需要立即就医,进行液体补充以及胰岛素治疗。

3、乳酸性酸中毒

严重的糖尿病并发症之一,主要表现为嗜睡、意识模糊、休克等症状,通常起病较急,如果不立即就医或者及时处理,也会导致死亡。

糖尿病慢性并发症,主要包括大血管并发症和微血管并发症。

1、心脑血管疾病

心脑血管疾病是糖尿病最常见也是最严重的一种并发症,如冠心病、心梗、脑梗和心衰等。持续高血糖导致血管内皮糖基化终产物(AGEs)蓄积,引发动脉粥样硬化。数据显示,70%以上的糖尿病患者因心脑血管病致死或致残。从糖尿病的发展过程来看,血糖一旦升高,就会对患者的心血管产生危害。

对于糖尿病患者来说,无痛性心梗更加危险。如果病人休息时出现心悸、头晕、低血压等表现,需要警惕是否并发了心血管自主神经病变。

2、糖尿病足

糖尿病足也是最严重的并发症之一。临床发现,糖尿病足是一种常见、多发、疑难、危重、致畸、致残、致死的疾病。如果血糖长期控制不佳,患者的足部可能出现感染、溃疡、坏疽等并发症,严重时会发展到截肢,甚至死亡。

糖尿病足的早期症状主要表现为下肢怕凉、麻木,在寒冷的冬天容易被忽视,如果没有得到及时关注和治疗,可能发展到间歇性跛行。糖尿病足防大于治,患者平时要加强足病护理,同时更要控制好血糖水平。

3、眼疾

临床发现,血糖较高时,会影响患者的视觉神经,易出现眼底血管病变,进而导致视力下降。如果眼前出现黑影、视物重影等,此时要警惕糖尿病视网膜病变。此外,糖尿病还会造成干眼症、糖尿病并发性白内障、糖尿病性视神经病变、新生血管性青光眼等眼部疾病。

影响糖尿病患者出现眼部并发症的因素,包括血糖控制不佳、合并高血压、血液生化指标异常等。对于糖尿病患者来说,固定频率的眼部检查,以及科学合理的血糖控制必不可少。

4、“糖肾”

糖尿病肾病是糖尿病最主要的微血管并发症之一。《中国2型糖尿病防治指南(2020版)》指出,我国约20%-40%的糖尿病患者合并糖尿病肾病,现已成为慢性肾病和终末期肾病的主要原因。临床发现,一旦患者出现微量白蛋白尿,就预示着出现了肾脏结构和功能性损伤。因此,糖尿病患者应在确诊之时起,定期进行包括尿常规在内的尿液检查。倘若发展为临床糖尿病肾病,很难逆转,后期会导致肾衰竭,甚至尿毒症。

对于这类患者,医生往往建议需要严格控制好血糖和血压,密切监测24小时尿蛋白定量、肾功能等指标。此外,在饮食上还要低盐低脂低蛋白,出现水肿要控盐控水。

5、神经病变

糖尿病周围神经病变是一组以感觉和自主神经症状为主要临床表现的疾病,也是糖尿病足的重要导火索。病人血糖高时会破坏末梢神经,导致手脚麻木、刺痛,严重时出现无痛性溃疡。因此,控制血压、血脂、体重等,定期接受神经病变的筛查及评估非常重要。

糖尿病并发症防控的科学策略

糖尿病并发症的防控体系需要建立在"早发现、早干预、科学管理"的三大基石之上。根据国际糖尿病联盟最新指南,系统化的防控措施可使糖尿病并发症风险降低40%-60%。要实现这一目标,患者需要建立覆盖血糖监测、生活方式管理、医疗干预的全方位防控网络。

血糖监测:并发症防控的"晴雨表"

血糖监测是糖尿病管理的基础工程。我国《糖尿病患者血糖监测管理规范》建议:胰岛素治疗患者每日需监测2-4次血糖(包括空腹及餐后),非胰岛素治疗患者每周应完成至少3天的全天血糖监测(包含空腹、三餐后2小时及睡前)。

多维防控体系建设

制定个性化筛查日历:视网膜检查每年1次、尿微量白蛋白每半年1次、神经病变评估每季度1次。对病程超过5年的患者,建议增加冠状动脉CT血管成像检查。

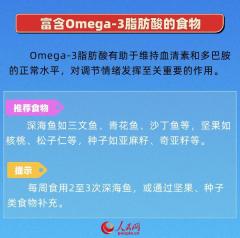

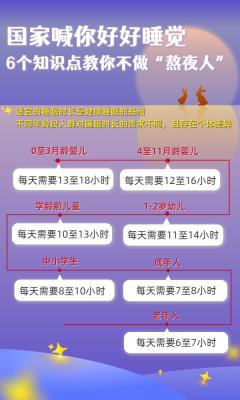

生活方式干预:饮食建议:每餐蔬菜占2/4,优质蛋白占1/4,主食占1/4。运动建议:每天1次、每次30分钟、每周至少5天。建议配备智能手环监测运动强度和持续时间。

用药管理革新:新型智能药盒可设置用药提醒、记录服药数据,并与主治医生共享信息。

准确与稳定的血糖监测仪器是控糖刚需

准确性至上:血糖仪的核心功能在于其测量血糖值的精确与稳定,这是评估其质量的首要标准。患者日常自我监测的血糖数据,对于医生调整治疗方案具有至关重要的参考价值。

试纸设计考量:试纸的易用性与稳定性同样不容忽视,它们直接影响血糖测量的准确性。推荐选择设计合理、便于取用的试纸,如横插式黄金电极试纸,提升测量结果的准确度。

快速出结果:血糖仪应具备快速显示测量结果的能力,因为长时间的等待不仅增加患者的不适感,还可能影响结果的准确性。

仿若无痛采血:考虑到糖尿病患者需要频繁进行血糖监测,选择采用采血量小,仿若无痛的采血笔尤为重要。这有助于减轻患者的心理负担,提高监测的依从性。

智能化管理:血糖仪应支持蓝牙连接手机APP或小程序,实现测量数据的自动同步与趋势分析。此外,若能与家庭医生联网,将更便于医生远程监控患者血糖状况,提供个性化的健康指导。

优质售后服务:良好的售后服务是选择血糖仪时不可忽视的一环。及时、有效的技术支持与售后服务,让患者在使用过程中无后顾之忧。

防控实践表明,建立"患者、家庭、医院"的“管理联盟”至关重要,三位一体地共同营造有利于血糖控制的支持性环境,能够有效降低糖尿病带来的危害。通过系统化防控,糖尿病患者完全有可能打破"并发症魔咒",实现与疾病的长期和平共处。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。