2025年全国肿瘤防治宣传周期间,中国癌症基金会隆重推出"科学防癌,健康生活"系列论坛,首场活动“肿瘤防治科普传播”在国家卫生健康委员会百姓健康频道(CHTV)演播厅成功举办。论坛不仅传递了权威防癌知识,更展现了中国癌症基金会在肿瘤防控领域的战略布局与卓越贡献。

从左至右:高菲、付凤环、支修益、刘雨桃

中国癌症基金会副理事长、国家癌症中心原副主任、中国癌症基金会全国癌症科普与健康传播协作组组长付凤环教授,中国癌症基金会副秘书长兼全国控烟与肺癌防治协作组组长、首都医科大学附属北京胸科医院胸外科首席专家支修益教授,中国癌症基金会全国癌症科普与健康传播协作组副组长、中国医学科学院肿瘤医院内科病区主任刘雨桃教授齐聚一堂,围绕癌症防治的关键话题展开深入探讨。中国医学科学院肿瘤医院宣传处高菲副处长担任嘉宾主持人,共同为公众带来了一场科普盛宴。

预防为先:筑牢抗癌第一道防线

"癌症防控,预防为先。"中国癌症基金会副理事长付凤环教授开宗明义地指出。作为国家癌症防治的主力军,中国癌症基金会自1984年成立以来,始终秉持"群策群力,科学防癌"的理念,在肿瘤科普、患者援助、临床科研等领域开展了大量卓有成效的工作。

付凤环

今年宣传周期间,基金会围绕"科学防癌,健康生活"主题,开展了一系列创新性活动。付凤环教授介绍道:"我们特别聚焦肺癌、乳腺癌、宫颈癌和消化道肿瘤这四大高发癌种,邀请权威专家通过百姓健康频道为观众朋友们答疑解惑。"同时,基金会制作的公益海报已在各主要公交车站上架,将防癌知识融入市民日常生活。

特别值得一提的是,基金会联合中国医学科学院肿瘤医院开展的"百名专家大型义诊"活动,已成为肿瘤防治宣传周的标志性品牌项目。"我们的医生全部都是利用自己的休息时间、周末时间为患者免费义诊。"付凤环教授动情地说。今年这一活动还将进一步下沉基层,组织专家赴山西省永和县,与当地医院联合开展咨询义诊,真正实现"送医送药送健康"到百姓身边。

在机制创新方面,付凤环教授重点介绍了去年成立的全国癌症科普与健康传播协作组:"这个协作组不同于普通的协作组,它的构成非常全面,涵盖了全国的肿瘤专科医院、大型综合医院以及专家队伍,还有地市级肿瘤医院也都参与进来。"协作组通过三个层面的努力,让健康科普真正落地见效:一是推动科普传播的经常化和日常化,融入专家工作和百姓生活;二是提升科普内容的科学性和确定性;三是增强传播的可及性,让百姓听得见、听得懂、用得上。

支修益

在肺癌筛查这一重点领域,支修益教授分享了宝贵的基层经验。作为全国控烟与肺癌防治协作组组长,支教授指出:"虽然低剂量螺旋CT已成为肺癌筛查的金标准,但在基层推广仍面临设备不足和医生诊断能力不足的双重挑战。"为此,中国癌症基金会全国控烟与肺癌防治协作组计划开展流动CT车进基层进行肺癌筛查,并引入人工智能技术,不断扩大筛查覆盖面。同时,支教授特别强调要避免"三个过度"——过度诊断、过度治疗和过度恐慌。"首次CT检查发现的肺结节95%以上都是良性的,不必过度恐慌。"他建议为人工智能报告设置6毫米的门槛,避免对小结节的过度关注。

刘雨桃

刘雨桃教授则从临床角度系统梳理了肺癌筛查的五类高危人群:一是40-80岁年龄段人群,肺癌发病率随年龄增长而上升;二是吸烟指数(每天吸烟包数×吸烟年数)达20包年者,即使已戒烟仍属高危人群;三是存在职业暴露因素者,如长期接触有毒有害气体或二手烟环境;四是有慢性肺部疾病史者,如肺纤维化、肺结核等;五是一级亲属有肺癌家族史者。"低剂量螺旋CT是筛查金标准,建议高危人群每年检查一次。"刘教授的专业建议为公众提供了明确指引。

精准治疗:科技赋能抗癌新突破

"肿瘤三级预防是国际公认的癌症防控策略。"付凤环教授从宏观层面系统阐释了癌症防治体系。一级预防重在病因控制,包括控烟限酒、疫苗接种和健康生活方式培养;二级预防强调早诊早治,通过筛查提高治愈率;三级预防则关注规范治疗和康复,提升患者生活质量。

在规范诊疗推广方面,中国癌症基金会开展了卓有成效的工作。支修益教授介绍:"我们与中国科技出版社合作,将专业的肿瘤防治指南转化为老百姓听得懂的科普读物。"这套《科普中国肿瘤防治科普系列丛书》涵盖十大癌种,用图文并茂的形式传播科学防癌知识,将在宣传周期间正式发布。

在诊断技术革新方面,支修益教授生动描述了近年来的跨越式发展:"影像学诊断已进入人工智能时代,通过大数据分析可以更精准评估肺结节风险;病理诊断则从传统的组织学检查发展到分子基因检测,为精准治疗奠定基础。"这些技术进步使肺癌诊疗发生了革命性变化。

胸外科手术的微创化转型尤为显著。支教授回忆道:"1983年我刚从业时,手术需要30厘米的大切口,要切断肋骨,患者术后康复需要3-6个月。而现在通过胸腔镜技术,只需3-5厘米的小切口,1小时内就能完成手术,术后2-3天即可出院。"机器人手术系统的应用进一步提升了手术精准度,减轻了患者创伤。

支修益教授提出:"肺癌正在成为一种可控制的慢性病,就像高血压、糖尿病一样。"这一理念的转变,源自治疗技术的进步——通过规范治疗,患者完全可以实现长期带瘤生存,维持良好的生活质量。支教授特别强调多学科协作(MDT)的重要性:"对于中晚期患者,需要外科、内科、放疗科等多学科专家共同制定个体化治疗方案。"

刘雨桃教授深入浅出地讲解了靶向治疗和免疫治疗的突破性进展:"就像一把钥匙开一把锁,基因检测帮助我们找到精准的治疗靶点。"数据显示,晚期肺癌患者的中位生存期已从化疗时代的不足1年,延长至靶向治疗时代的3-4年,特定靶点患者甚至可达8-9年。免疫治疗则通过激活人体自身免疫系统来对抗肿瘤,为患者带来新的希望。

"高效低毒是我们的核心治疗理念。"刘教授强调,"现在的治疗方案不仅要考虑疗效,更要关注患者的生活质量。"通过定期评估和个体化调整,医生能够在保证疗效的同时,最大限度减轻治疗副作用。对于患者普遍关心的化疗副作用问题,刘教授解释:"靶向治疗和免疫治疗的副作用谱与传统化疗不同,整体耐受性更好,但仍需专业医生的全程管理。"

全程管理:康复之路的温情守护

"三分治疗,七分养护。"付凤环教授用朴素的语言道出了康复的重要性。中国癌症基金会创立的"愈爱之家"平台,为患者提供全方位的康复支持,包括心理疏导、营养指导、专业护理等。付教授分享了一个鼓舞人心的数据:"研究表明,参加群体抗癌活动的患者,五年生存率能提高15%。"这得益于心理压力的缓解和治疗依从性的提升。

在心理康复方面,付凤环教授分享了基金会的创新实践:"我们为全喉切除术患者提供食管发声培训,为造口患者提供专业护理指导,帮助患者重拾生活信心。"这些细致入微的服务,体现了基金会对患者生活质量的高度关注。付教授还透露,基金会正在动员更多社会力量参与癌症康复事业,构建更完善的支持网络。

在肺癌术后康复方面,支修益教授强调了几个关键点:"即使是微创手术,中老年患者和长期吸烟者也需重视肺功能康复。"基金会推动的居家康复指导体系,让患者在出院后仍能得到专业支持。具体措施包括:持续雾化治疗2-4周,进行呼吸训练改善肺功能,循序渐进地恢复运动,以及合理的膳食搭配。"术后复查是终身的。"支教授提醒,"第一年每3-4个月一次,第二年每4-6个月一次,第三年开始每半年一次,持续监测。"

刘雨桃教授则系统阐述了肿瘤全程管理的理念:"手术只是治疗的开始,而非终点。"根据病理结果和复发风险评估,部分患者需要术后辅助治疗。刘教授详细解释了决策依据:"我们会综合考虑肿瘤大小、淋巴结状态、分化程度等因素,评估复发风险,制定个体化的术后治疗方案。"这些方案可能包括化疗、靶向治疗或免疫治疗,持续时间也从数月到数年不等。

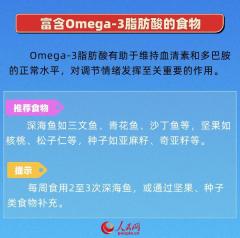

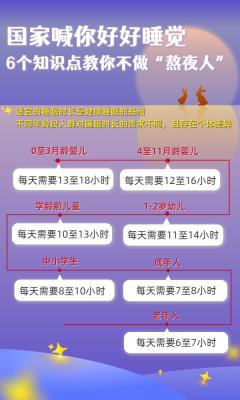

对于康复期的健康管理,三位专家给出了专业建议:保持规律作息,保证充足睡眠;饮食均衡,适当增加优质蛋白摄入;根据身体状况进行适度运动;戒烟限酒,避免诱发因素;保持积极乐观的心态,适当参与社交活动。这些措施看似简单,却能显著提升康复效果。

在论坛尾声,三位专家分别送上"防癌金句"。支修益教授的"三霾五气"论令人印象深刻:要防范室外雾霾、室内烟霾和内心阴霾,远离大气污染、烟草烟雾、厨房油烟、装修污染和心理污染。刘雨桃教授寄语:"让防筛手段保护健康人群,用精准治疗延长患者生命。"付凤环教授则呼吁:"做自己健康的第一责任人,科学防癌,健康生活。"

这场汇聚权威声音的科普盛会,展现了中国癌症基金会在肿瘤防控全链条中的引领作用。从预防筛查的关口前移,到精准治疗的科技赋能,再到康复管理的温情守护,基金会始终以人民健康为中心,推动"健康中国2030"战略落地生根。科学防癌的理念正在深入人心,健康生活的愿景必将照进现实。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。