在陕西咸阳秦都区珠泉路的街角,一家不起眼的中医诊所里,总能看到一位头发花白却精神矍铄的老者,正凝神为患者诊脉。他就是张建武,一位将半世纪光阴都倾注在中医事业上的民间医者。从青涩学徒到独辟蹊径的"体质调理"行家,从实验室里的科研尖兵到诊所中守护百姓健康的"老中医",他用坚守与创新,在传承岐黄之术的路上留下了深深足迹。

1959年,张建武生于陕西兴平,从小爷爷在他尚未出生时就患食道癌早世,父亲又从小多病,16岁时拜入本村年近八旬名老中医张景明门下,跟师学医三年。三年间,他每日在药香中抄方、炮制、辨识百草,《黄帝内经》《伤寒论》的字句早已融入日常。1980年考入陕西中医学院后,他既钻研课本理论,又四处寻访民间验方,像海绵般吸收着中医药的智慧。1984年毕业后留校从医,在陕西中医药大学第一附属医院的临床与科研中,他将传统理论与实践进一步融合,为日后的突破埋下伏笔。

在中医领域,张建武从不墨守成规。1985年,他研制的"抗疲增精宝"口服液,精准对接当时常见的亚健康体质,不仅在国内广受认可,更走出国门远销日、新;1986年的"阳春玉液"口服液,成为改革开放后首批载入国家药品标准的补肾壮阳中成药,鼎盛时期引得多家药厂仿制生产;与国医大师郭诚杰合作的"乳乐颗粒"、主治肾虚不孕的"壮元春"口服液,以及1990年首创的"858风湿理疗仪",将中医外治与器械结合,开创了风湿类疾病治疗新路径,接连斩获省级科技进步奖。这些成果,是他用创新激活传统的生动注脚。

1996年,面对社会上中医不科学,中医西化的浪潮,张建武做出了一个出人意料的选择:辞去高校公职,回到民间开设诊所。在"咸阳市秦都区张建武中医诊所"里,他坚守纯粹的中医思维,独创"辨体调理,丸散为主,主方不变,寒热随调"的疗法——通过脉象、舌象、饮食偏好等20余项指标精准"解码"体质,以丸散剂实现长效调理,用固定主方保证调理连贯性,再依病情寒热灵活微调。这套方法,让许多被慢难顽症困扰的患者看到了希望。

陕西宝鸡的秦老太太患白血病,辗转多家大医院无果,经他面诊结合远程诊疗,三个疗程便达临床治愈,现已有活五年以上;咸阳王女士的类风湿曾让她痛不欲生,经两年调理后,二十多年未再复发;江苏陈老先生的神经性呕吐在沪宁多家医院查不出病因,首次面诊+复诊远程指导调理两个疗程就彻底消失……这样的案例,在他的诊所里不胜枚举。

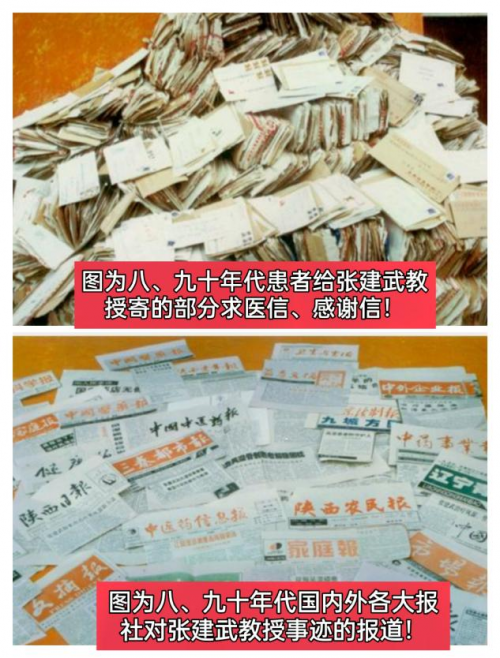

他的医术与坚守,赢得了业界与患者的双重认可。早在八、九十年代《中国中医药报》《人民日报》海外版等上百家媒体就报道过他的事迹,其医疗成果被收入"世界华人英才录"等典籍,还被美国中医研究院聘为终身教授,让中医智慧在国际舞台发声。

更让人动容的是他对传承的执着。从儿子张渊博三岁起,他就决定不让儿子走西化中医之走,他便手把手教辨识药材、炮制方法、诊脉技巧,后来更签订师徒合同,誓要将毕生所学毫无保留地传下去。"中医不是孤军奋战,得有人接棒才行。"这是他常挂在嘴边的话。

半个世纪的医路跋涉,张建武老中医用一把脉枕、一炉药香,诠释着"医者仁心"的真谛。他既是守护健康的医者,更是传承中医火种的匠人,在珠泉路的烟火气里,续写着岐黄之术的当代篇章。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。