上班的日子,经常有这样的感觉:明明白天也没干啥,但一回家就瘫在沙发里,啥也不想干。

好累啊。

但回想一下一天的工作,按部就班的打卡、开会、对接客户、报销、做PPT……好像也没啥大事发生,可就是有强烈的疲惫感,感觉整个人被掏空了。

事实上,这种累并不是毫无来由的,你可能正在持续付出,除了体力和脑力之外的第三种劳动——情绪劳动。

带着面具工作的你

正在情绪劳动中

曾经我们以为,工作就是到点上班,到点下班,只要完成任务达成KPI就好。

但真实的职场,没有这么简单。

想给方案提建议但又怕得罪同事,开口前要反复斟酌好话术;

甲方对第八版策划案提了修改意见,心里再不满也只能熬夜笑着改好第九版;

项目组有了矛盾分歧,作为负责人多方周旋平衡需求,保证按时交付;

……

每天对内小心翼翼发邮件,对外和客户拉拉扯扯。每一个叹气打出的「好嘞」「加油鸭」「~」背后,不是简单的「职场高情商」。

你,正戴着微笑的、积极或和善、耐心的面具进行情绪劳动。

1983年社会学家Hochschild正是观察到这样的现象,他提出:

「情绪劳动」这个词是用来形容个体管理自己的情绪从而呈现出环境期待和接受的的面部表情和身体语言。

情绪劳动也是我们为工作付出的,具有交换价值,因此应该反应在工资酬劳中。

简单理解,在工作中一个人需要付出情绪上的努力,这部分也是我们为了赚钱达到公司或者老板的要求(或者潜在要求)而做的。

比如空姐、柜员、销售,微笑就是他们的工作职责——无论今天遇到了多糟心的事,面对客户都要带上「微笑面具」。

客服人员,就算接到了毫无缘由的辱骂性电话,也要温柔说出「亲,请问有什么可以帮您」。

这是工作里很重要的一部分,但往往为此付出的心力,还会持续到工作之外公司没有付出酬劳的时间。

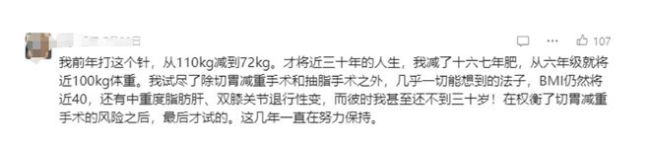

图片来源:网络(秒变脸的收费人员)

随着工作越来越复杂多样,各行各业都需要情绪劳动,我们每个人都是某种意义上的「客服」。

它可能发生在工作场合

比如每周的部门例会,要「付出」积极的样子

比如对客户的评价,要「付出」会继续努力的样子

也可能发生在非工作场合,

比如和领导吃一段饭,要「付出」倾听

比如参加一场团建活动,要「付出」合群

它可能发生在和人面对面的场合中

比如项目讨论会,要「付出」持续调动夸夸别人的样子;

也可能发生在线上

比如小心翼翼斟酌每一个邮件用词,生怕触犯或者忽略了哪一方;

甚至,对情绪劳动的要求早就偷偷写进招聘的工作职责里:

工作能力强的同时,还要情绪稳定,善于沟通,面对困难顶住压力,灵活应对……